前阵子天一冷,我就特别想吃点“锅里咕嘟咕嘟”的东西。火锅当然也行,但我脑子里一直浮现的是寿喜烧那种偏甜的酱香:牛肉薄薄一片,下锅变色就能吃,蔬菜吸饱汤汁,整个人会被那股热气和香味安抚到。于是我周末干脆约了朋友来家里,边煮边聊,顺手也把一个我一直好奇的问题翻出来:寿喜烧到底是什么时候引入中国的?

先放一张很像我那天餐桌的画面:新鲜蔬菜、葱段、香菇,还有一盘薄切牛肉,旁边是小炉子上的金属锅,酱汁倒下去“滋啦”一声冒起热气,整间屋子立刻变得很温暖。寿喜烧的魅力就是这样,过程比结果更让人期待——牛肉在酱汁里慢慢变色,香气被热气推到鼻子跟前,谁都忍不住凑近一点。

说回“引入中国”这件事,其实很难用一个精确到某年某月的答案把它钉死,因为食物的传播往往不是“官方宣布”,而是随着人流、商贸、餐馆、留学和城市生活的变化,慢慢渗透进来的。但如果要给一个比较靠谱的脉络,我觉得可以分成两层:一层是寿喜烧作为日本料理在中国沿海城市的早期出现,另一层是它作为“大众化菜单”在全国范围被更多人认识。

寿喜烧本身在日本成型得比较晚,普遍的说法是明治维新之后牛肉消费兴起,关东、关西也发展出不同流派(关西先煎后煮更“香”,关东更像先把汤底调好再煮更“顺”)。这就意味着,它进入中国的时间不可能早到清代那种“古早传入”的程度,更符合近代城市交流的节奏。

从历史接触上看,日本料理在中国较早出现的地方,通常集中在通商口岸和有较多日本侨民的城市,比如上海、天津、大连、青岛一带。尤其是20世纪上半叶的上海,本来就是各种饮食文化混杂的地方:西餐、俄餐、粤菜、宁波菜、海派点心……要说那里出现过提供日式锅物、牛肉料理的餐馆,并不奇怪。只是那时候它更像“侨民餐桌”或“少数人能吃到的馆子菜”,未必会被叫做我们今天熟悉的“寿喜烧”三个字,甚至就算叫了,也不一定广为人知。

我自己更有体感的,是改革开放之后的那一波。90年代到2000年代初,日本企业在中国投资增加,城市里日料店慢慢多起来,“寿司、刺身、照烧、寿喜烧”这些词开始进入菜单和广告。真正让寿喜烧在更大范围内“被认识”,我觉得是2000年代以后:连锁日料、商场餐饮、日剧和综艺带来的生活方式想象,再叠加冷链和薄切牛肉供应更稳定,寿喜烧才从“听过但没吃过”,变成不少人冬天会约着去吃的选项。

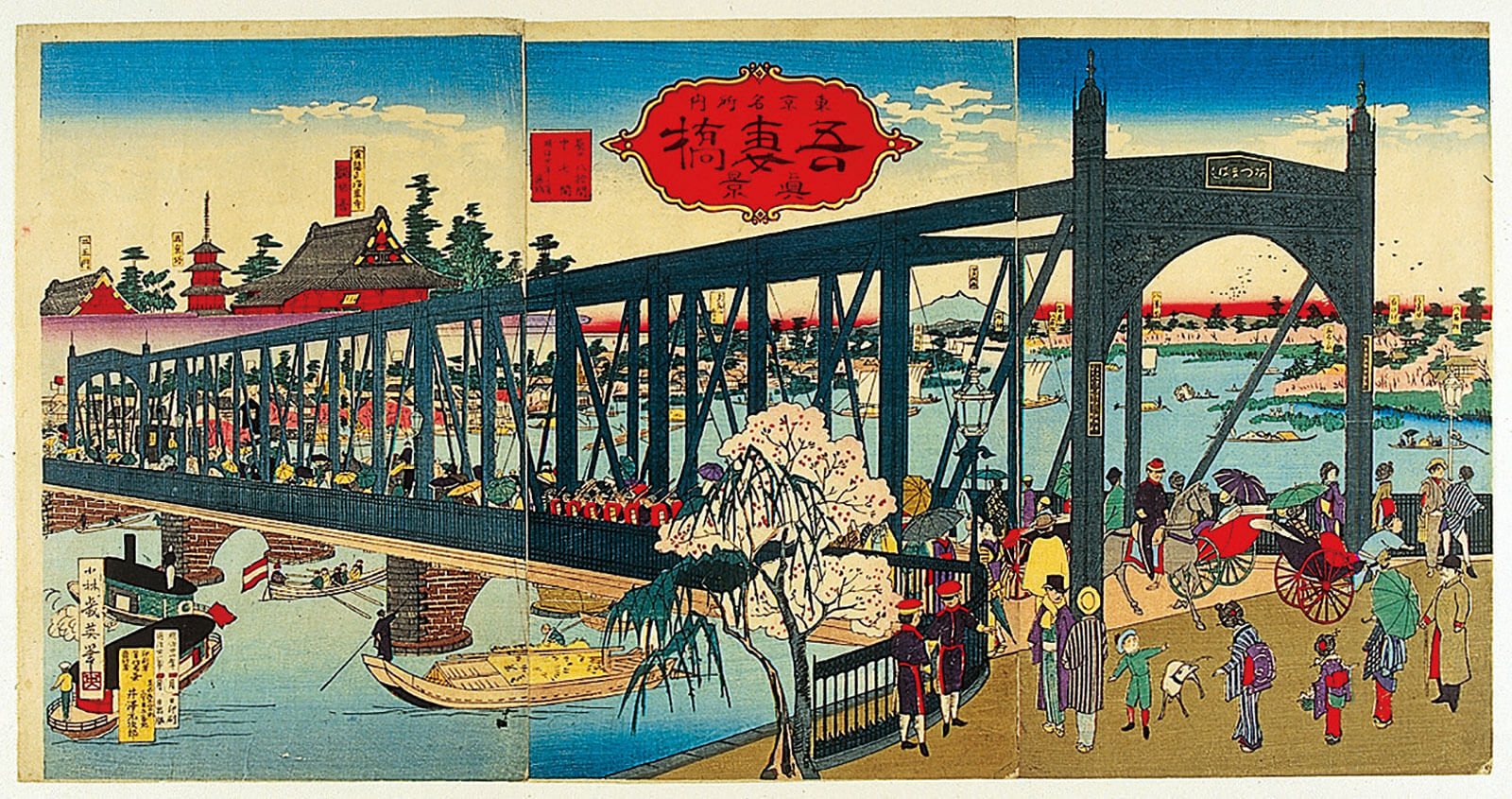

说到这里,我总会想到一种很有趣的对照:寿喜烧虽然是一锅小小的家常热闹,但它背后其实牵着城市与人流。就像我看到一些浮世绘里画的桥梁和街市:桥上桥下人来人往,船只在河道穿梭,岸边建筑层层叠叠,那种热闹感几乎能听到声音。饮食的传播也像那座桥——有人走过去,有人带回来,味道就这样跨过了地理和语言。

当然,如果你问“寿喜烧是什么时候真正进入普通中国人的家庭厨房”,那答案可能更晚一点。以前我们买牛肉更多是块状、条状,适合红烧、卤、炒;要做寿喜烧那种薄切,需要刀工、需要冷冻半硬的状态、需要稳定的肉源。现在方便多了,超市和生鲜平台都有“肥牛卷”“火锅牛肉片”,其实拿来做寿喜烧完全顺手。调味也不难:酱油、味醂(没有就用一点糖和米酒替代)、清酒(可省)、再加点昆布或柴鱼的风味,或者偷懒买现成寿喜烧汁,一样能做出那种甜咸交织的香。

那天我做的是偏关东的方式:先把汁调好,让葱段、香菇、白菜先下去垫底,再把牛肉一片片涮进去。朋友问我为什么寿喜烧总觉得“温柔”,我想了想,大概是因为它的味道不张扬:不像麻辣那样直接冲击,也不像酸汤那样刺激,更多是甜、咸、鲜在热气里慢慢铺开。大家边吃边聊,从“这片肉别煮老了”聊到“你小时候有没有吃过日料”,最后又绕回“它到底什么时候传过来的”。

如果要我给这篇小小的“厨房笔记”一个结论,我会这样说:寿喜烧进入中国,并不是某一天突然发生的,而是随着近代以来沿海城市的交流先出现端倪,在20世纪下半叶尤其是改革开放后随日料店兴起而被更多人认识,并在2000年代后借助连锁餐饮、影视文化和食材供应的成熟,才真正变成我们今天熟悉的一道“冬天想吃的锅”。

写到这里锅也差不多见底了。寿喜烧这种东西很神奇,你说它是日本料理没错,但当它出现在中国人的餐桌上时,它又会自动长出一点“本地化”的样子:有人加粉丝、有人加金针菇、有人用洋葱替代大葱、有人干脆蘸麻酱(别笑,我见过)。也许这就是食物跨过那座“桥”之后最自然的结局——不是复制,而是继续生长。